搜索

学院新闻

“他说他走在路上的时候满脑子都在想课题,”聊到陈鹏程的专注,劳显焯语调昂扬,“有一次他甚至跟我说他做梦的时候梦到了一个材料的结构,这个结构很牛,可能是别人没有做出来的结构!”

陈鹏程也承认,自己经常错过别人的问候。虽然周围人来人往,但自己的头脑却很安静,思路很清晰,所以经常在走路的时候思考课题内容。

推开复旦大学江湾校区先进材料楼734室的门,一眼就可以看到陈鹏程挂在墙上的磁性白板——磁铁、板擦和白板笔摆放得整整齐齐;从3月3日到3月31日,黑色字迹书写的日期工整地排列,日期下方的蓝色圆圈则代表当天有重要的工作需要完成。陈鹏程笑着说,自己有“拖延症”,这块白板让他一进办公室就能想起还没有做完的工作。

▲陈鹏程办公室的白板

2024年6月3日晚18:30,他在这间办公室收到了《麻省理工科技评论》中国区“35岁以下科技创新35人”的入选邮件。《麻省理工科技评论》授予他“先锋者(Pioneer)”的称号,入选理由这样写道:“开发纳米材料数据库的高通量制备和研究新方法,为纳米材料基因组学的探索提供变革性技术,推动纳米材料应用于催化、能源转化等领域。”

今年1月,入职还未满三年的陈鹏程入选复旦大学第三批“小米青年学者”。“小米青年学者”项目设立于2022年,用于支持复旦大学部分理科、工科以及以人工智能、信息技术发展为目的的前沿交叉学科领域成绩突出且具有创新潜力的青年教师,而陈鹏程是材料科学系第一位获此称号的教师。

“‘传授知识,探索未知’是我一直放在嘴边的话,”陈鹏程说,“我要在这两条路上慢慢走下去。”

“是挫败感的来源,也是乐趣所在”

纳米科学技术是20世纪80年代末逐步发展起来的新兴交叉领域,而纳米材料则是其发展的重要基础和前提。纳米材料通常指结构单元的尺寸介于1纳米至100纳米范围之间的材料,1纳米等于10-9米,大约相当于头发丝直径的十万分之一。令陈鹏程着迷的,正是这个需要借助显微镜才能看清的微小世界。

本硕期间,陈鹏程的学习和研究都主要聚焦在高分子领域。博士期间,他前往美国西北大学深造,受到博士生导师所在课题组的启发,才转向了纳米材料研究。如今,他的研究主要面向微观尺度下的多元素纳米材料,关注微观尺度下如何创造新材料,以及这些材料是否存在新性质等问题。

复旦大学2024级智能材料与未来能源创新学院博士研究生劳显焯是陈鹏程的学生,他将陈鹏程的研究形容为“给菜单添加新菜品”,“新菜品”就是新材料,而“菜单”是基于元素周期表构建的多元纳米体系数据库。不过,“添加新菜品”看似简单,其过程往往伴随着难以预料的挑战。

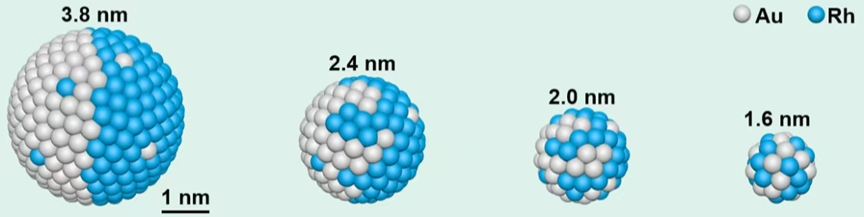

陈鹏程在科研道路上遭遇过不少阻碍。“做科研是一个充满了失败的过程,”陈鹏程举例,“在我读博士后期间的一次课题中,我们课题组得出的实验结果与理论计算结果完全相反,这完全颠覆了我们当时的认知。”当时,陈鹏程所在的课题组聚焦于探索金元素和铑元素在微观尺度下是否相容。在纳米尺度下的元素处于特殊环境中,元素间的“相处方式”可能会因尺寸缩小而发生意想不到的变化,就像两个原本“合不来”的人,在特殊环境如团队合作压力下,变得配合默契。

此前,虽然有学者提出过关于这种变化的想法,但相关认知仍是碎片化的,没有形成系统性的结论,且缺乏实验数据证明。陈鹏程及其课题组结合观察到的实验现象,认为金和铑在微观尺度下会产生互容。但当他们尝试利用理论计算去解释时却发现,答案是不会互容,这使他们百思不得其解。在这个问题上,陈鹏程和课题组反复折腾了大约一年,但却一直无法得到合理的解释。

▲金Au和铑Rh在微观尺度下相容性发生变化/

图源:陈鹏程

灵光乍现的瞬间发生在陈鹏程与博士后导师、美国加州大学伯克利分校化学和材料科学双聘教授杨培东讨论的过程之中——杨培东提出,两个相悖的结论之所以出现,可能是因为在进行理论计算时忽略了环境因素。于是,陈鹏程所在的课题组引入环境因素进行理论计算,得出了与实验结论相匹配的结果。

最终,陈鹏程及其课题组设计了新微观尺度模型,首次通过实验系统性地证明了在宏观上不相容的元素在微观尺度上受环境影响也可能相容,为开发新的多元纳米材料结构提供了新思路。陈鹏程说:“在科研的道路上困难是永远存在的,有时候甚至会挫败感很强,但这个过程也正是科研的乐趣所在。”

“任何一种材料都不是孤立的,我们应该关注整体。”陈鹏程总结道。不止是纳米材料,对他而言,科研道路上的个人也不是孤立的,优秀且善于培养学生的导师同样非常重要。

“视学术传承为己任”

“他是一个狂热的科学家,是我在科研道路上的偶像。”陈鹏程这样形容自己的博士导师、美国西北大学终身教授查德·米尔金(Chad A. Mirkin)。

他依旧记得搬个小板凳坐在导师身边逐字逐句地修改论文的场景,一篇文章通常需要修改半年。有时候在实验室遇见他,陈鹏程甚至有点“怵得慌”,因为他知道,米尔金的第一句话肯定是问:“最近有没有新的成果?”“但是他不会只指出你的问题,制造焦虑,还会告诉你合适的解决方向。”

受导师育人理念的影响,陈鹏程将学术传承视为己任。先前他主要负责讲授材料化学的专业英语课程,2025年秋季学期,他即将接手智能材料与未来能源创新学院的高分子物理相关课程。在教学过程中,陈鹏程慢慢摸索出自己的一套指导方法。担心学生不知道他是否招生,他直接在官方网站的个人简介中备注:“欢迎相关专业的学生报考本课题组硕士/博士研究生。”招生标准上,学生对科研的热情排在第一位,因为科研实验七八成都是失败的,“唯有热爱可抵岁月漫长”。

在课题组,除了每周二晚的组会,陈鹏程会在周四为组里的每位同学留出一对一的答疑时间,学生们可以就学习和生活中的任何事与他交流分享。“他很宽容,从来不会批评学生,只会耐心地和我们交流。”劳显焯说。但作为老师,陈鹏程丝毫没有放松对科研的要求。劳显焯拿到的返稿总带有细致的批注——更地道的英语表达、更顺畅的语法结构和更严谨的科研术语。每次与陈鹏程交流时,陈鹏程总能一针见血地指出他的思路存在什么缺点,可以怎样改进,这让劳显焯受益匪浅。

▲陈鹏程个人照

但陈鹏程有时也会令他感到困惑——在路上和他打招呼经常得不到回应。“他说他走在路上的时候满脑子都在想课题,”聊到陈鹏程的专注,劳显焯语调昂扬,“有一次他甚至跟我说他做梦的时候梦到了一个材料的结构,这个结构很牛,可能是别人没有做出来的结构!”陈鹏程也承认,自己经常错过别人的问候。虽然周围人来人往,但自己的头脑却很安静,思路很清晰,所以经常在走路的时候思考课题内容。

劳显焯对陈鹏程这种沉浸于科研世界的能力既感到惊奇,又充满敬佩。在他的印象中,陈鹏程每天穿得看起来都一样:上半身浅蓝色衬衫,下半身黑色裤子,“他自己说会买十件一样的(衣服)。”

多数时间,陈鹏程会在实验室待到晚上11点之后——因为“晚上用电子显微镜的人不多,它的状态也更好”。为了确保实验的连续性和准确性,陈鹏程在美国时习惯晚上做实验,这一习惯一直保留至今。

“用长期主义的精神做科研”

“工欲善其事,必先利其器。”陈鹏程认为,尖端的科研必然需要先进的设备作为辅助支撑,因此,高端设备对青年教师快速启动科研项目来说非常重要。2025年1月7日,复旦大学电镜中心正式揭牌。该中心拥有约20台500万元以上的各类高端电镜,并向全校师生开放。“我们做纳米材料研究对电镜的依赖性比较大,而复旦电镜设备的先进程度和共享性都非常高,这是研究发展的强大优势之一。”陈鹏程说。

在陈鹏程看来,“允许青年科研工作者独立成长的氛围”是复旦的特色。据他了解,一些高校更希望青年科研工作者加入大团队,以集体攻坚的形式进行科研活动,但是复旦支持青年科研工作者自由发展,鼓励他们探索自己感兴趣的课题。“这种包容性更符合自然科学的发展规律,更容易培育出从零到一的突破。”陈鹏程说。

▲陈鹏程在“35岁以下科技创新35人”颁奖典礼现场

初入复旦,由于实验室的资源有限,陈鹏程无法立即开展科研工作,但在学校的协调下,问题得以解决。后续搭建科研团队时,他很快就得到了招生名额和启动经费,“并没有经历特别繁琐的程序”。除此之外,复旦为青年科研工作者设立了“小米青年学者”等专项奖励,进一步提供了资金等方面的支持。他的科研工作慢慢走上正轨,也开始接手部分课程的教学。

“初来复旦时,我刚结束自己的学生阶段,对于怎么传授知识还比较陌生,”陈鹏程说,是当时的前辈,复旦大学智能材料与未来能源创新学院教授范仲勇带来了启发和指导。在陈鹏程的印象中,范仲勇讲课深入浅出,在串联不同知识点的同时又能以众多案例作为支撑,对他由学生到教师的转变很有帮助。未来,陈鹏程希望能和范仲勇教授共授研究生课程《高分子物理》,将这门课传承下去。

2022年,陈鹏程准备离开美国时,导师希望他留下来,但他早在出国留学前就已经确定了回国任教的志向,此后也从未改变。对陈鹏程而言,出国留学只是为了体验不同的科研环境,他更关注的是科学本身。相比其他国家,美国五年制的博士学制虽长,但陈鹏程认为做科研所需要的正是长期主义的精神,不应当把一两年的得失当作核心考量。“科研是在拓展整个人类的知识库体系,这是永无止境的,我们应该享受这个过程。”陈鹏程说。

内容转载自“复旦青年”微信公众号

DMAX

DMAX