搜索

科研创新

在锂离子电池中,电极与电解质界面形成的SEI被称为“关键而神秘的膜”。它像一层“盔甲”,既能缓解电解液的持续分解,又能促进离子的快速传输,直接影响电池的能量密度、循环寿命和安全稳定。然而,受限于SEI膜自身的低结晶性和高敏感性,以及对SEI膜中轻质元素(Li、H)表征手段的局限性,至今未能揭开SEI膜的组分结构这层神秘的面纱。

图1. Nature官方网站刊登的研究内容

近日,复旦大学智能材料与未来能源创新学院孙大林、宋云教授团队与西湖大学向宇轩教授、朱一舟教授团队合作,通过固态核磁共振(NMR)、同步辐射X射线衍射(SR-XRD)、冷冻电子显微镜(cryo-EM)技术首次确定了SEI中存在LiF-LiH固溶相。这一发现打破了学术界长期所认为的 SEI膜中各组分是单一相的传统经验认知,为高性能二次电池中快速离子传输机制提供了新的解释。对SEI组分异质性的重新认识,将逐渐掀开SEI膜的神秘面纱,并为电极-电解质界面设计提供新思路。

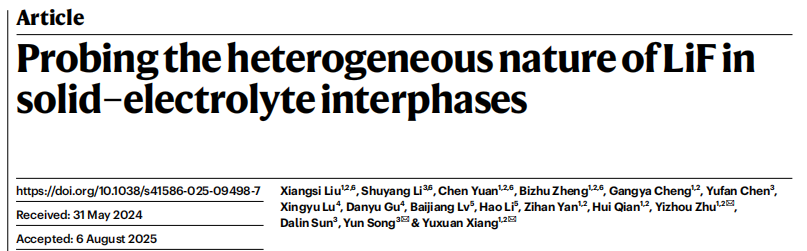

图2. SEI的固态核磁特征氟谱

团队通过固态NMR技术对Cu||LiFePO4电池负极的SEI进行表征,首次发现传统意义上归属于LiF*的信号由两个亚峰组成:F1(-195 ppm)和F2(-203 ppm)。其中F2与纯LiF化学位移一致,而F1此前未见报道,意味着SEI中存在不同于纯LiF的化学环境。

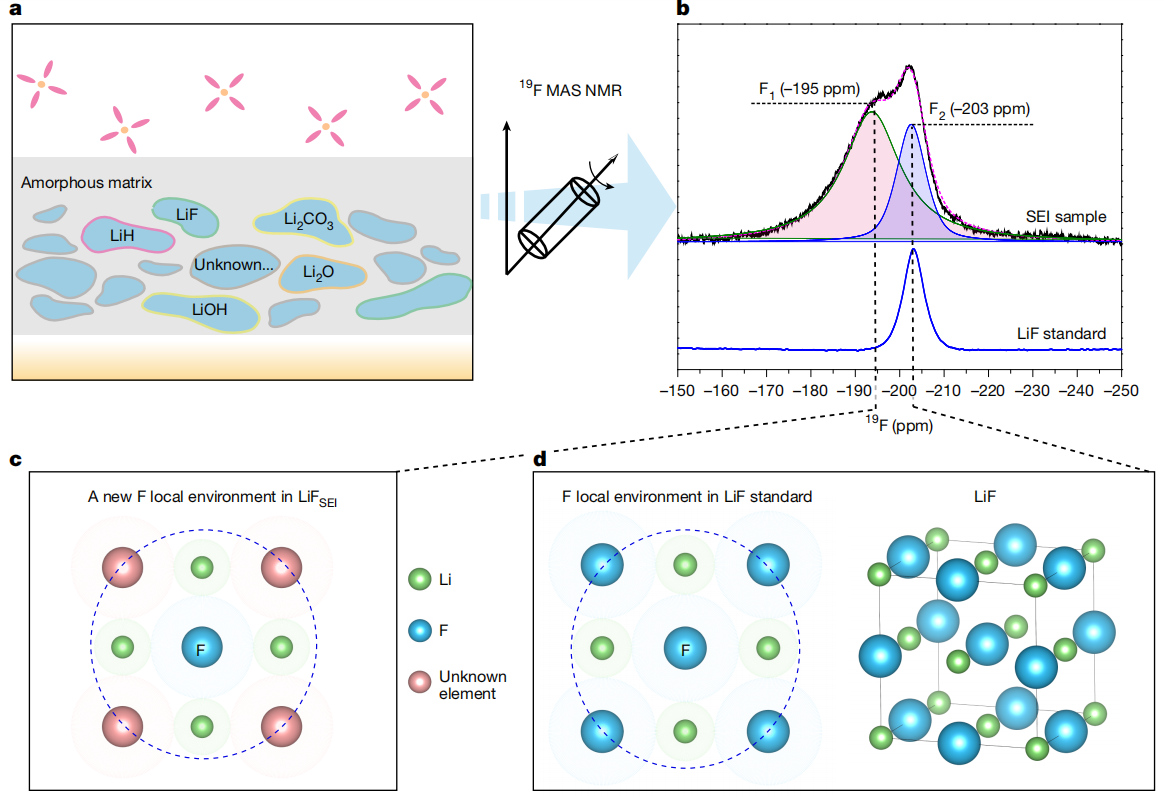

图3.对Li-H-F元素之间的关联性分析以及LiHxF1-x物质的表征参照

为揭示F1信号的本征特性,团队结合6Li同位素标记NMR和1H-19F相关固态核磁谱分析:6Li-19F异核相关(HETCOR)核磁结果显示,F1与0.1 ppm的Li核相关(接近LiH的0.2 ppm),而F2与0.9 ppm的Li核相关(接近LiF的1.0 ppm);1H-19F HETCOR进一步证实F1与4.0 ppm的H核(接近LiH的3.5 ppm)存在空间关联。使用同步辐射X射线衍射(SR-XRD)、冷冻电子显微镜(cryo-EM)技术交叉证明了SEI中存在LiH-LiF固溶相。

理论计算与电化学结果表明,LiH-LiF固溶相的锂离子扩散能垒显著低于纯LiF,利于锂离子的快速传输。使用LiH-LiF固溶相涂层的锂金属对称电池在10 mA cm2下的沉积电位仅为纯LiF涂层的50 %,循环寿命延长10倍以上。

该研究工作得到了复旦大学智能材料与未来能源创新学院和国家自然科学基金等项目的大力支持。同时,成果的取得是多团队、多学科交叉融合开出的璀璨之花,也是复旦大学本研融通人才培养模式和智能材料与未来能源创新学院新工科拔尖创新人才培养体系结出的丰硕之果。学院高尚鹏教授在EELS(能量损失谱)分析方面提供了重要支持;本研究共同第一作者李舒扬是学院2025届博士毕业生,参与者陈禹凡是2023级硕士研究生,两人均自本科阶段便扎根实验室,依托复旦大学“曦源计划(18415; 21554)”,在孙大林教授与宋云教授的联合指导下开展系统性科研探索。从“曦源”计划到学术前沿,这既是复旦学子的成长之路,也是学校探索教育教学改革3.0、构建自主培养体系的生动实践。

DMAX

DMAX